2014年11月のどうぶつえん日記

2014年11月28日(金曜日) 時間泥棒

今日は少し暖かい日でした。

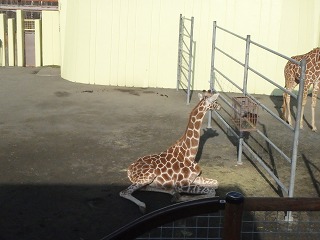

キリン舎に寄ってみると、スカイが座り込んでいます。

後足が少しはみ出ているのはご愛嬌。

座ったまま、こぼれている餌を食べます。

なんとなくこっちを向いて、ドヤ顔。

こうやって、たまに座っていることがあります。別段、異常な行動ではありません。

むしろ、脚に異常なく、地面も快適な状態で、すっかりくつろいでいるのです。

いつも通りにぎやかなホッキョクグマ舎に行ってみました。

今日もよく遊んでいます。

いつも以上にまわしております。

階段で寝そべって、ガス管を色々動かしています。

あがーー

見ていると飽きないのですが。

気がついたらお昼休みになっておりました。

他も見て回るつもりだったのに。

まあ、仕方ありませんね。

2014年11月27日(木曜日) 魚は飲み物

今日は少し暖かいように感じましたが、相変わらず寒い一日でした。

曇っていたので、余計寒く感じます。

今日は、ふと思い立ってペンギンのパクパクタイムをのぞいてみました。

一羽ずつ、イカナゴをもらいます。

個体を見つつ、食べすぎないように、与えていくのですが。

誰かがもらうと、寄ってたかって奪いに行ったり、しつこく追いかけまわしてみたり。

奪われないうちに、さっと飲み込めたらいいのですが。

もたもたしているうちに、取られたり、千切れてしまったりします。

まあ、イカナゴの身は柔らかいので、仕方のないところもあります。

鳥には歯がありませんので、ウロコや尻尾がひっかからないように魚は頭から丸呑みするのですが。

個体によって、うまい下手があります。

なお、食べた量は個体ごとに記録していますし、1日の餌の量も決まっています。

当然ながら、一度に食べられる分量というのもありますので、そのあたりは後で調整しています。

さて、魚を頭から食べるというと、アザラシやオタリアもそうです。

海獣舎をのぞいてみると、ちょうど今日はアザラシのプール掃除でした。

泳いでいると、なかなかじっくり見られないのですが。

陸に上がっていると見やすいですね。

現在、全部で6頭のアザラシがいます。

仲良く河の字、とはいかないわけですが。それぞれ思い思いの場所にいます。

一番手前の大柄なのがセイッチ。

一番顔が白いのがアラレ。舌が出てますよ。

ハの字眉じゃないので、えりもだと思う。

たぶん、左の小さいのがまあで、右のちょっと白っぽいのがカナル。

まだ小さいので隔離してます。アラレの仔のミゾレ。

水が入っていないと、自在には動けませんが。

これはこれでのんびりと過ごしています。

春の海ではありませんが、ひねもすのたりのたり、といったところでしょうかね。

おまけ

2014年11月26日(水曜日) エゾリスのおやつ

天気がよく、冷え込む日が続いています。

事務所を出たところで、2頭のエゾリスに会いました。

地面を転げたり、何か拾って食べていたりします。

そのうち、一頭が近くのイチイに登って行きました。

実をとって食べています。

イチイの種には、タキシンという有毒成分が含まれており、ウシやイヌでは中毒例が知られていますが。

ものの本に拠れば、エゾリスはイチイの種は食べず、果肉を食べるのだとか。

どうやって判断しているのか、気になるところであります。

天気も良いので、動物たちも思い思いに過ごしています。

フクロウの森にて。

通路の真上にエゾフクロウがいたので、真下から写真を撮っていたら。

お気に召さなかったようで、嘴を鳴らされました。

……そんなこと言うても、自分でそこにいたんじゃあないかい。

ご無体な。

今日は並んでおやつをもらっていたヤマト(奥)とキチノスケ(手前)。

基本的に、もらっているうちは、口の届く範囲のものだけ拾って食べます。

お客様がガラス窓から離れると。

改めて立ち上がって、ちょっと離れたところに転がったものを食べるのですが。

ヤマトが動き出すより先に、キチノスケが全部拾って食べてしまいました。

この辺、力関係というか、ちょっとした動きの差が出ています。

コタルはその近くで、われ関せずとばかりに寝ています。

暦の上では「小雪」に入っています。

「冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也」(暦便覧)とあります。

そろそろ、園内でも初雪となるのかもしれません。

2014年11月20日(木曜日) カモ類の季節

時々空を見上げると、園の上空を色々な鳥が飛んでいます。

この時期は、カモやハクチョウ類、タンチョウやワシ類などをよく見かけます。

上空が開けているので、ある意味、見やすいです。

特に、カモ類が飛んでいると、近ければ翼で風を切る音が聞こえます。

ハクチョウ池が凍り始めているからか、水面に下りずに何度も旋回している群れをよく見かけます。

そんなわけで、今日はフライングケージに寄ってみました。

オオハクチョウは休んでいますが、こちらをちゃんと見ています。

アイヌ語では「レタッチリ」(白い鳥)と呼ばれます。

野外で見るハクチョウも、渡来して間もない時期は、白く輝いているのですが、徐々に泥や水で汚れて、だんだん頭が赤茶っぽくなってきます。

マガモ(左)とオシドリ(右)

そろそろ、ペアが決まってくる時期です。

綺麗な羽に換わり、オスがメスに向けて求愛行動を始めています。

カモ類は、アイヌ語では「ウォルンチカプ」と呼ばれますが、個別の呼び名もあります。

マガモは「ペトルンチカプ(川の中にいる鳥)」や「ヤヤンコペチャ(普通のカモ)」、

オシドリは「チライマチリ(イトウと泳ぐ鳥)」などと呼ばれるようです。

細かくは、地域によっても違ってくるようなので、同じ名で呼ばれることも、他の呼び名もあるのだと思います。

冬は水鳥がきれいな季節ですので、ぜひ、見に来てください。

お隣のレッサーパンダ舎に寄ってみると。

ちょうど、外に出ているタイミングだったようで。

シンゲンがササをもしゃもしゃと食べていました。

体格がよく、大柄ですが、割とスマートに見えます。

茶臼山動物園から来園したばかりなので、少しずつ慣れてもらっているところです。

正式な公開はまだですので、出ていない時もあります。ご了承ください。

その隣では、アフリカタテガミヤマアラシが毛を逆立てています。

新しいお隣さんが気になるのでしょう。

山を越えてワピチのところに寄ってみると。

アサオ君がエゾシカにもてています。

首のあたりをついばまれていますが、本人はあまり気にしていない様子。

種が違うので、特に気にならないのでしょうか。

類人猿舎にて、ひながお客様とパントマイムをやっていました。

ひとしきり遊ぶと、カゴをかぶって転がります。

寒い日々が続きますが、動物たちは今日も元気です。

2014年11月19日(水曜日) 金盞香

暦の上ではもう冬となり、実際に、朝晩の気温も零度を下回るようになってきました。

24節気では今月7日から「立冬」、それをさらに初候、次候、末候の3つに分けて72候などと言いますが、それによると今日は立冬の末候にあたります。

それぞれを表す言葉があり、立冬の場合、初候「山茶始開(つばきはじめてひらく)」、次候「地始凍(ちはじめてこおる)」、末候「金盞香(きんせんかさく)」とあります。

霜柱がところどころ立っていますので、地面は凍り始めています。

山茶(ツバキの漢名:この場合たぶんサザンカを指す)については、基本的には本州以南の植物です。

ちなみに園内にはナツツバキがありますが、これは、実はツバキとは別の、ナツツバキ属に属するものです。

まあ、どのみち本州以南原産なので、園内にあるのは植栽なのですが。

金盞(キンセンカ:ただし、この場合はスイセンを指す)については、園芸種ですが、この時季に、このあたりの野外では見かけないように思います。

基本的にスペインなど地中海沿岸の原産で、様々な品種が栽培されています。

そんなわけで、特に理由はありませんが暦に関するうんちくをなんとなくたれてみました。

寒い日ですが、元気に動き回っている動物もいます。

猛獣舎に寄ってみると、チョコがいないように見えました。

近寄って、よく見てみると、水のないプールの中に入っています。

声をかけると出てきました。

最近、ちょくちょくこの中に入っています。

気に入っているのかもしれません。

運動場の丸太に体をこすりつけています。

なんでも発情がきているらしいのだそうで。最近ちょっと落ち着きがないように見えます。

お隣のカフカは、運動場のど真ん中で寝ておりました。

いつも寝ているところが日陰になったからでしょうか。

「これほど惚れたる素振りをするに、あんな悟りの悪い人」

ふと、この都都逸が頭に浮かんできました。まあ、そういうこともあるのでしょう。

北海道ゾーンでは、エゾリスが元気です。

お食事中。

ドングリを抱えてかじっています。

エゾクロテンも、どちらかといえば冬の方がよく動いているようです。

ただ、日や時間帯にもよりますので。

活発である時も、そうでない時もあります。

生きもの相手ですので、ご了承くださいますよう。

2014年11月18日(火曜日) 楽しい我が家

今朝、出勤して園内の気温を確認すると0℃でした。

初雪はまだのようですが、これから寒さが本格化してきます。

ハクチョウ池に薄氷が張りました。

以前は、冬の間もオオハクチョウを展示しており、野生のカモやハクチョウも渡来していたとの話ですが。

高病原性鳥インフルエンザが問題になり始めてからは、オオハクチョウをバックヤードに収容し、冬の間は池を凍らせるようにしています。

野生個体との接触を避け、感染を予防するための処置です。

ご理解を賜りますよう、お願いいたします。

フクロウの森に寄ってみると。

オオコノハズクが巣箱に入っています。

それぞれ、別の巣箱に1羽ずつ入っています。

ちなみに、残りの個体は外に居ました。

気に入ったのか、寒かったのか、それともなんとなく入りたかったのか。

残念ながらフクロウではないのでわかりません。

北海道ゾーンでは、ヨシの穂が陽を浴びて輝いています。

冬を迎えた空は高く、鮮やかに碧く。

その中を、オオハクチョウの群れが鳴きながら飛んでいきました。

今日はそんな日でした。

2014年11月14日(金曜日) 名前がいっぱいあった話

昨晩からかなり冷え込み、阿寒では少し雪も降ったそうです。

今朝は、園路の水たまりに薄氷が張っていました。

霜も降りています。

いよいよ、冬の到来ですね。

開園前、キリン舎に寄ってみると。

ちょうどシャッターが開くところでした。

スカイが勢いよく餌を食べに出てきました。

2頭ならんで、仲良く食べています。

……と、思ってみていたら。

スカイが、コハネが食べているところを邪魔し始めました。

下から頸を差し込み、かちあげます。

いつもはコハネの方が優勢に見え、時々スカイのたてがみをかじったり、

訓練の時にはスカイを押し出したりしていたのですが。

スカイが少し強気になったのでしょうか。

それとも、心境の変化か、なんとなく虫の居所が悪かったのか、はてまた偶々なのか。

残念ながら、日記の中の人はキリンではないのでわかりません。

風が強いのですが、日当たりは大変良いです。

動物たちも思い思いに陽を浴びています。

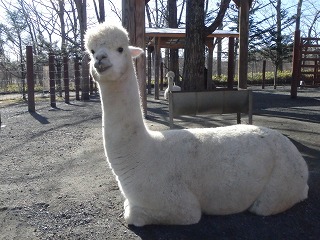

座り込むアルパカのネプチューン。

いつみても、この、コンパクトな座り方は面白いと思います。

お隣のコンゴウインコたち。ベニコンゴウインコの止まり木が新しくなっています。

日当たりのいいところで毛づくろいをしているニホンザル。

園内の木々は、多くが葉を落としましたが、一部の常緑樹には葉があります。

そのうちの一つにイチイ(イチイ科)があります。

その昔仁徳天皇が、正一位の官位の者に、この樹で笏を作って授けたとのことから、その地位をとって、名づけられたとされます。

本州の一部ではアララギ、北海道ではオンコとも呼ばれ、アイヌ語では「ラルマニ(ララマニ、タラマニとの説もあり):塔の木」や「クネニ:弓になる木」と呼ばれます。

葉は細く、先がとがってはいますが、硬くないので触っても痛くはありません。

高いものでは15mほどにも成長し、材木、彫刻用、鉛筆の材料などとして使われてきました。

街路樹や庭木、生垣にもよく使われ、小さくなった変種もあります。

弾力があるので、アイヌの人々は弓やイクパスイ(捧酒箆:祭具)の材料として使っていました。

雌雄別性の樹で、雌の樹は直径1センチメートル弱の赤い実をつけます。

この果肉は甘く、食用にされてきました。

ツグミの仲間や、カラス、エゾリスなどがよく食べています。

ただ、種には毒がありますので。

飲み込んではいけません。

葉を煎じて飲むと、利尿作用があるという説もありますが。

効果のほどは疑わしいとされています。

冬の寒さの中、動物たちにとっては貴重な餌であり、人にとっては、目を楽しませてくれます。

周りの色が薄れていく中で、ひときわ赤い実が、存在感を増しています。

「寒天に吹きさらさるるいちゐの木 いちゐひびけりふかき夜霜に」(北原白秋)

2014年11月12日(水曜日) 冬の足音

雨が降り、寒い日でした。

園内を歩いていると、落ち葉がカサカサと音を立てます。

風のせいかと思ったら、エゾリスがこちらを見ていました。

当園で飼育している個体もいますが、園内の林には野生のエゾリスもいます。

冬に備えて、エサを探しているのでしょう。

まだ、完全に冬毛にはなっていないようで、茶色と灰色の斑模様です。

オオワシ(左)とオジロワシ(右)

時々、上空を飛んでいることがあります。

食事中のタンチョウ。

繁殖地からの移動が始まっており、動物園周辺でもよく見かけるようになりました。

夕方、事務所に戻ってくると、鳴きながら飛んでいくハクチョウの声が聞こえます。

秋が去りつつあります。

2014年11月11日(火曜日) 釣瓶

徐々に冷え込んできましたが、陽が照ると案外暖かく感じます。

園路を歩いていると、季節外れのアキタブキが顔を出していました。

先週あたり、少し暖かい日もあったので、勘違いしてしまったのでしょう。

こうした、時季外れに花が咲くことを「狂い咲き」といいます(まあ、この株は、正確に言えばまだ咲いてはいないのですが)。

徐々に色が少なくなっていく中で、ひときわ目を惹きます。

フクロウの森にて。

逆光気味ですが、寄り添うエゾフクロウ。

眠そうな眼でこちらを見下ろすワシミミズク。

ケージの隅からこちらを見るシロフクロウ。

ケージ内や周囲の樹の葉も落ち、割と見やすくなりました。

猛獣舎にて。

今日はプロレスに興じていたライオン一家。

ゆうひ君、母ちゃんはイスじゃないよ。

午後になれば日が傾き、暗くなるのが早くなってきました。

4時を過ぎれば、薄暗くなってきます。

秋の日はつるべ落とし、とはよく言ったものです。

2014年11月7日(金曜日) 立冬

今日から少し、冷え込むようです。

暦の上では冬になりました。

事務所を出たところで、カランカランと音が聞こえるので。

ホッキョクグマ舎をのぞいてみました。

太いガス管に頭を入れて、持ち上げます。

首が長くなって、別の生きもののようにも見えます。

前が見えないんじゃないかと思うのですが、勝手知ったる自分の庭、ということなのでしょうか。

ガス管を立てて。何かやり遂げた顔をしています。

ミルクは今日も元気です。

次はサル山に寄ってみました。

風がないので、案外と寒くはありません。

のんびりと毛づくろいをしている個体が多いです。

子ザルたちも、だいぶ大きくなりました。

まだ親と一緒にいる子もいるし、子ザル同士で取っ組み合って遊んでいるのもいます。

元気に育っているようで、何よりですね。

そのまま坂を下りて。

ヒグマ舎に寄ってみました。

窓の前を取られてしまったからか、ふて寝中のヤマト。

キチノスケより体は大きいのですが、どうにも気が弱いようで。

コタルは、午前中はガラス窓側の隅で寝るようになりました。午前中はこっちが日当たりがよいからでしょう。

午後には、別のところで寝ています。

我が物顔で歩いているキチノスケ。

毛づやもよく、堂々としています。時々鼻が垂れていることがありますが、まあ、仕方ありませんね。

この中では若いと言っても、それなりのお歳ですから。

奥の方で音がするのでのぞいてみると。

オグリが管を転がし、そのあと掴んでしきりに舐めています。

割と楽しそうです。

担当者によると、管に糖蜜を入れてあるのだそうで。

もともと、中に細い筒を入れ、そこに糖蜜を入れて、ふたをしていたとの話でした。

そういえば、近くに転がっていました。

脚が悪く、あまり広い範囲は動けない彼ですが。

日常の、ちょっとした楽しみになっているようです。

ちょっと奥に行かないと見られないし、寝ていることも多いのですが。

動物たちの動きは、時間帯や日によっても違いますし、ゆっくり見ていると、それはそれで趣があります。

動物が好きな方、お暇な方、なんとなく動物が見たい方。

ぜひ、動物園までお越しください。

2014年11月5日(水曜日) 小春日和

今日は、昨日とは一変して暖かい日でした。

午前中の少しの間、チンパンジーとシロテテナガザルが外に出ていました。

なぜか、今日は荒れ狂っていた鉄五郎。

フェンスを叩き、土を投げ、そのあと扉に向かってダッシュしドロップキック、というのが定番の流れです。

座り込んで落花生をほおばる、シロテテナガザルのオンちゃん。

担当者が部屋の掃除をしている間、外に出ています。

今日はコンテナをかぶって遊んでいる、オランウータンのひな。

なんだか得意げな顔をしています。

だんだんと寒くなってきたので、類人猿たちは基本的に室内での展示になります。

観覧通路から、静かにご覧ください。

お昼過ぎ、甲羅干しをしているオタリア。

ふだん、濡れているため、のっぺりとして見えますが。

こうして乾いてくると、短い毛がふさふさなのがわかります。

冬の訪れつつある北海道ゾーンを歩いてみました。

完全に枯れ、種を付けたエゾリンドウ。

ヨシの穂が青空に映えます。

遠く、上空をタンチョウの家族が飛んでいきました。

繁殖地から、越冬地への移動が始まっています。

彼らの行く先はわかりませんが、道中の無事を願います。

2014年11月4日(火曜日) 霜降

11月になりました。

低気圧の影響か、風が強く、冷え込む日です。

園内の数か所で、木が倒れたり、枝が落ちたりしています。

わずかに残っている葉も、そろそろ散ってしまうことでしょう。

北海道ゾーンでは、フユシャクが少し飛んでいました。

ちなみにフユシャクというのは「冬に成虫が出てくるシャクガの仲間」の総称です。

主にフユシャク亜科、エダシャク亜科、ナミシャク亜科の一部がこれにあたります。

アイヌ語ではガの仲間の多くは「アペイトウンペ(火を借りに来るもの)」という名で呼ばれます。

夕方にも飛び、灯火に寄って来たり、家の中で炉の周りを飛び回るためだと言われます。

そろそろ虫の季節も終わりに近づきます。

近くの枝から声がするので見上げると。

エナガの群れがいました。

丸い体と長い尾羽を持ち、尾をひしゃくの柄に見立て、「柄長」の名がつきました。

器用な鳥で、枝からさかさまにぶら下がったり、ホバリングをしたりすることができます。

枝先にいる虫を捕まえたり、木の実を食べたり、時には樹液を舐めることもあります。

北海道のエナガは、本州のものとは少し違って、顔全体が白い亜種「シマエナガ」です。

ちなみに本州の亜種「エナガ」は、顔に立派な眉があります。

アイヌ語では「ウパシチリ(雪鳥)」と呼ばれます。

葉が落ちたので、鳥の姿が見やすくなりました。

少し寒いですが、冬の楽しみの一つです。

すっかり葉が散ったレッサーパンダ舎で、コーアイが陽を浴びています。

プール際で寝そべるツヨシ。

これから寒さが増してきます。

寒さ対策を万全にして、動物園までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 動物園 管理係

〒085-0204 北海道釧路市阿寒町下仁々志別11番 釧路市動物園

電話:0154-56-2121 ファクス:0154-56-2140

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。