2015年10月のどうぶつえん日記

2015年10月30日(金曜日) 器用な人々

今朝も冷え込み、そろそろ雪でも降るのかと思いましたが。

日中は陽が射して案外暖かい日でした。

午前中に少し時間ができたので、園内を歩いてみました。

当園のニホンザルは、基本的にペレット(固形の配合飼料)で飼育していますが、時々管理通路で伐採した木の枝を入れています。

主にヤナギなどですが、サルたちのいいおやつや、遊び道具になるのです。

梯子から太めの枝に乗ろうとして、足場がずれました。

しっかりと捕まって、落っこちることはありません。

この辺のバランスのとり方はさすがというべきでしょうか。

今年生まれた子ザルもだいぶ大きくなりました。まだ幼さが見えますが、元気に遊んでいます。

さて、これはなんでしょう。

答えはシンゲンの足の裏でした。

毛が生えていてふさふさです。

後ろ足をたらして寝ていたところに、やっぱりコーアイがやってきて、ちょっかいをかけます。

今日は少し怒られていました。

まあ、仲良くしてください。

水中で寝ていたゼニガタアザラシのアラレさん。

時々呼吸するために浮かんできて、右の写真では鼻の穴が開いています。

こちらはオタリアが水中で寝ているところです。

アザラシと同じように時々浮いてきて、呼吸しています。

アザラシやオタリアは、耳や鼻の穴を自分で閉じることができるのです。

陸上だけでなく、水中で寝ていることも結構ありますので。

よければのぞいてみてください。

午後の方が寝ているところは見やすいかもしれません。

今日は左官バケツがお気に入りだったミルク。

2つ入っていましたが、どちらも壊してしまいました。

……窮屈じゃないのかなあ。

まあ、本人(熊)が、いいのなら、それでいいのです。

冬が近づいてきましたが、動物たちは元気ですので。

お時間のある方はぜひ会いにお越しください。

2015年10月27日(火曜日) いわしさばうろこ

日中、晴れれば暖かいのですが。

朝晩の冷え込みとの気温差がかなり出るようになりました。

午前中の中央広場です。

空にはうろこ雲が広がっています。

うろこ雲、いわし雲、さば雲などと呼ばれますが、このあたりは俗称だそうで。

一応、正式には巻積雲と呼ぶのだそうです。

ダチョウを見に行くと、相変わらずジョンが威嚇に来ます。

その後ろで、いつものように餌を食べているのがシマウマの小夏。

なんだか、小夏さんは食べているところばかりのような気がしますが。

見に行った時にだいたい草を食べているので、仕方ありません。

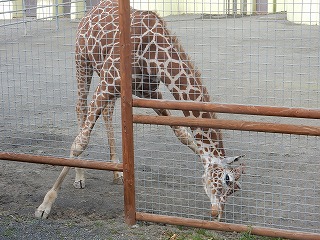

キリン舎にて、柵の下に生えている草を食べようとしているコハネ。

長い舌が出ています。

エサ入れは空になっていたので、もうちょっと食べたかったのでしょうか。

秋になったからか、それともいつものことなのか、食欲旺盛なようです。

猛獣舎にて、眩しそうに見ているゆうひ。

タテガミが少しずつ増量されていきます。

今日は柵のあたりでうろうろしていたアキラとゆうき。

陽が射して暖かいと、そこそこ動きが出てきます。

寝ている時も当然ありますが。

北海道ゾーンにて、アキアカネがふらふらと飛んでいました。

マクロで近づいても逃げないので、そろそろ限界近いのでしょうか。

昆虫の季節もほぼ終わりです。

葉っぱのある時期には全く気付いていなかったのですが。

木道から見えるところに小さめのスズメバチの巣がありました。

さすがにもう寒いので、使われていません。

半分に割ってみると、中身はこんな感じになっています。

左が下半分、右が上半分です。

巣の一番下に出入り口の穴が開いています。

六角形の仕切りの中で幼虫が育ち、成長して外に出てくるわけです。

自然の造形には、いつも驚かされるのです。

2015年10月24日(土曜日) 仲良きことは美しき哉

天気予報がちょっと早まったのか、お昼前から冷たい雨が降ってきました。

この天気ですとちょっと写真どころではないので、昨日の写真を使います。

午前中、ヒグマ舎にて。

逆光の中、ゆっくりと歩くキチノスケです。

背中が輝いて見えますが、まだちょっと毛が短いかな。

冬毛に換わるのはこれからのようですね。今年はちょっと遅めのようです。

エゾクロテンのてんてんは、部屋をのぞくと、また奥の金網とのすきまに入ってしまいました。

相変わらずこちらを見てうなります。

陽の光を浴びるオオワシとオジロワシ。

そろそろ北から渡来が始まるころでしょうか。もうちょっとかな。

くちばしが作り物みたいに見えることもありますが、鮮やかな黄色が目を惹きます。

眼光が鋭く、格好いいですね。

鹿の子模様がほとんど見えなくなり、冬毛に換わっています。

お尻の白い毛が目立つようになりました。

こちらも冬の装いになり、少し灰色っぽい長めの冬毛に換わっています。

レッサーパンダ舎まで行ってみると、紅葉が割といい感じになりました。

今日の雨で落ちてしまうかもしれませんが。

奥の枝でのんびりと寝そべるシンゲンのところに、

コーアイがやってきました(右がコーアイ、左がシンゲンです)。

顔を舐めたり、口元を舐めたり、けっこうしつこくなめまわします。

シンゲンは時々身じろぎをしていますが、特段に嫌ということはないようです。

この日は何度かこれを繰り返していました。

繁殖期に向けて、雰囲気を作っているのかもしれません。

そうではなく、単にいちゃいちゃしたかったのかもしれません。

仲良くしているのはいいことです。

秋も暮れてきましたが、ちょっと一息、動物園で過ごしてみませんか。

おまけ

2015年10月21日(水曜日) カムイの帰還

だんだんと日中も気温が上がらなくなってきました。

お昼過ぎ、事務所を出たところでエゾリスに会いました。

まだ冬毛には変わりきっていないようです。

冬に備えてエサを探しているのか、ここのところ割と目につくようになりました。

葉っぱが落ちたせいもあるのかもしれません。

ミズナラの樹の近くで、ミヤマカケスがごそごそと探し物をしています。

ドングリを見つけては、のどを膨らませて飲み込んでいきます。

そのまま食べてしまったり、運んで行って地面に埋めたりします。

そうして、忘れられたものがそのうち芽を出して大きくなっていくのです。

アイヌ語では「エヤミ」と呼ばれ、雄弁な神であると言われますが。

今日は食事に忙しかったためか、黙っていました。

北海道ゾーンのシマフクロウのケージは、ようやっと整備が終わりましたので。

ここの主がしばらくぶりに戻ってきました。

上からこちらを見下ろしています。

リフォームの結果はどうだったでしょう。気に入ったでしょうか。

巣木が新しくなり、止まり木も新たに付け替えています。

ぜひ、ご確認ください。

なお、工事に合わせて避難していた隣のクマタカ夫婦も無事に戻っています。

白鳥池では、マガモたちがひと時の間羽を休めています。

彼らにはこれからまだ長い旅が待っています。

北海道ゾーンは、もう花の季節も、紅葉も終わりに近づきました。

葉の落ちた木々から陽光が射し、ヨシの穂が輝いています。

この時季だけの風景です。

閉園近くなると、かなり気温が下がってきます。

朝方には霜も降りるようになりました。

冬が着々と近づいてきています。

「葦辺ゆく鴨の羽交に霜降りて 寒き夕べは大和し思ほゆ」(万葉集:志貴皇子)

2015年10月16日(金曜日) 花より団子

ここのところ、夜間の冷え込みが厳しくなってきました。

冬の足音が少しずつ聞こえてきています。

お昼前に少し時間ができたので、園内を歩いてみました。

ヒグマ舎にて、のんびりとたたずむヤマト。

少しずつ冬毛が伸びはじめています。

声をかけると、座り込みました。

残念ながら私は写真を撮るだけなのです。

隣のフクロウの森にて、今日は巣箱に止まっていたオオコノハズク。

特に繁殖期ではないのですが、なんとなく入りたかったのでしょうか。

ねぐらとして使っていたのかな。

陽を浴びてまどろむエゾフクロウたちです。

割と高いところにいることが多いので、見上げているとちょっと首がつかれてきます。

坂道を越えてレッサーパンダ舎まで行ってみました。

もみじに色はついてきましたが、もうちょっとですね。

昨年の嵐で大きな枝が折れてしまったので、ちょっと見栄えが悪くなってしまっています。

シンゲンがササを食べている後ろで、コーアイがごそごそしています。

シンゲンの背中をせっせと舐めていましたが、そのうち手も出てきました。

構ってほしいのでしょうか。

しかし、シンゲン君は特に相手をするでもなく、食べ終わるとさっさとどいてしまったのでした。

タイミングの問題なのか、単に面倒だったのか、それとも気分の問題なのか。

残念ながらレッサーパンダではないのでわかりません。

昼間は案外暖かいのですが、風が冷たくなってきています。

これから冬に向けて、動物たちの様子も少しずつ変わっていきます。

晩秋の動物園へ、どうぞお越しください。

2015年10月13日(火曜日) 冬支度

開園40周年記念フェスティバルも終わり、少し静かになった動物園です。

本日から冬時間となり、開園が10時、閉園が15時半(入園は15時まで)となります。

だんだんと日も短くなり、日差しには暖かさを感じつつも、少しずつ寒さが増してきました。

猛禽舎のツルウメモドキに、スズメがとまっていました。

青空に赤い実が映えますが、なんとなく背中がすすけているような、しぶい印象を受けます。

園内のあちこちで実が熟していますので、案外と、小鳥を探すのにはいい時期です。

ケージの中のオオタカ。

写真を撮ろうとしたら、正面顔になりました。

なんとなくユーモラスに見えます。

こちらの動きをじーっと見つめてきているシマフクロウ。

顔に陽が射しています。

バイソンやトナカイたちの毛が徐々に伸びてきました。

トナカイでは、メスたちの角の皮がむけてきています。

冬の備えが進んでいるようです。

さて、その後で類人猿舎にお邪魔してみました。

オランウータンのひなが布団をかぶっていたのでした。

ついでに、ピンクのボールをしっかり抱えています。

ちょっと寒いのかな、とも思いましたが。

脱ぎ捨てて色々と遊んでいましたので、たぶんそこまででもないのでしょう。

お隣のチンパンジー親子はというと。

赤ちゃんも生後2か月となりました。

ちょっと大きくなったように思いますし、活発にもなっているような。

ぐずっていたのか、リリーがあやしています。

手を持って持ち上げたり、運んでみたり。

遊んであげているのでしょうか。

そして、ゆみのすけは近くで興味はあるように見ているのですが。

自分で触ろうとはしていません。

なんとなく背中が寂しそうにも見えますが。

気のせいかもしれませんし、もともとこうなのかもしれません。

これから寒くなってきますので、類人猿たちは室内での展示が多くなります。

観覧通路から静かにご覧ください。

冷え込みが少しずつ厳しくなってまいります。

体調を崩さぬよう、ご自愛くださいませ。

2015年10月9日(金曜日) 寒露

昨日の大荒れがウソのように、落ち着いた日でした。

中央広場の様子を一枚。

うっすらと黄葉が始まっており、そろそろ、園内でも木々の色づきが目立つようになってきています。

ペンギン舎に行ってみると、パクパクタイムが始まっていました。

時々、プールに向けて投げ入れると、競争が始まります。

うまく捕れても、周りから追い回されるので、飲み込むまで安心できません。

ホッキョクグマ舎に寄ってみると、

今日は塩ビのパイプで遊んでいました。

前脚にはめたり、鼻をつっこんで持ち上げてみたり。

なかなか、気に入った様子です。

お昼近くなると、ちょっと天気が良くなってきました。

サル山にて、陽を浴びるニホンザルです。

山の頂上から見える景色はどんなものでしょうか。

こちらは遊具で遊んでいるちびっこたち。

今年生まれの子どもですが、だいぶ大きくなり、子ども同士でよく遊ぶようになっています。

親も近くで見ていますが、そういうところは、人間とも似ているようです。

午後になり、レッサーパンダ舎まで行ってみると、こんな感じ。

今年の色づきはいまいちかもしれません。

少し涼しくなったからか、シンゲンもコーアイも良く動き回っています(写真はコーアイです)。

こちらは、出入り口の金網によじ登るシンゲン。

時々、こういうこともしています。

さて、動物園は秋を迎え、いよいよ明日から開園40周年記念イベントの開催です。

天気も良いようですし、イベントも各種用意されています。

お時間のある方、なんとなく気になる方、動物が見たい方、ぜひ動物園までお越しください。

動物ともども、お待ちしております。

2015年10月6日(火曜日) 水始めて涸る

今日は風も穏やかで、暖かい日でした。

花の季節がそろそろ終わりをつげ、実が熟し始めています。

袋状の実が裂けて、中からひらべったい種が出てきます。

主には風などに揺られることで、種は親から離れたところへと移動していきます。

この中のどれかが、いずれまた大きくなり、花を咲かせるのでしょう。

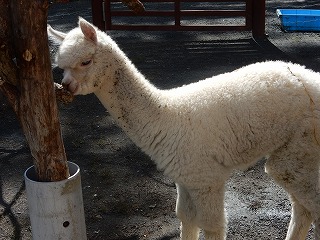

午前中、アルパカ舎にお邪魔しました。

背中を向けていますが、アカコンゴウインコの親子です。

陽光が当たって輝いて見えます。

ご心配をおかけしていたアルパカの子どもですが、先日、無事にギプスを外すことができました。

折れていた骨もくっつき、今はひょこひょこと歩きながらリハビリを続けています。

インコの止まり木を楽しそうにかじっていますが、まあ、それはご愛嬌というところでしょう。

しばらくは奥のインコと同じスペースでリハビリを継続することとなりますので、

驚かさないよう、静かにご覧ください。

その後、うさぎドームをのぞいてみました。

今日はじっとしていたアオメキバタンのしんちゃん。

話しかけてもお返事はありませんでした。まあ、そういうこともあります。

おしくらまんじゅうをしているテンジクネズミ。

寝ているわけではなく、この状態でもよくおしゃべりをしています。

コンテナの中でまとまっているウサギたち。

暖かいからのんびりしているのでしょうか。

ウサギを見ていたらインドクジャクの雄が近寄ってきました。

もう飾り羽が抜け落ちてしまったので、尻尾が短く見えます。

また来年のお楽しみです。

水浴び中のコールダック。

気持ちよさそうに羽づくろいをしています。

のんびり見ていると、意外と時間が経ってしまうものです。

たまには、のんびりふれあいはいかがでしょうか。

さて、本日は午後にちょっとした作業がありました。

現在展示を中止し、ここしばらくは通行止めにもなっているシマフクロウのケージです。

今までの巣木が老朽化し、雨漏りもするようになったため、先日から工事が行われていました。

左が古い木で、右が新しいものです。あまり違うようには見えませんが、実は新しい巣木は、擬木といって、人工の木なのです。

そこに、新しく止まり木を設置しなおす作業が行われたのでした。

まだ少し作業が残っていますので、お披露目についてはもう少しだけお待ちください。

2015年10月2日(金曜日) 風吹かば

夕方になって、少しおさまってきましたが。

今日はとても風の強い日でした。

園内のあちこちで、看板が飛んだりベンチがひっくり返ったり、樹の枝が折れていたりします。

片づけも行っていますが、量が多くて手が回りきらない所もありますので、ご容赦ください。

午後のホッキョクグマ舎プールの様子です。

落ち葉が大量に入っています。ついでに、プールの底には大量の砂が。

なんでも、一部はミルクがいれたのだそうです。

まあ、仕方ありませんね。そういうこともあります。

それを尻目に、砂場のいつもの場所でまたクロクマになっているツヨシです。

この位置が落ち着くのでしょうか。

猛獣舎にて、カフカの寝相がちょっとかわいかったので載せてみました。

いつもはもう少し、伸びているのですが、今日は丸まっています。

こちらは一足先に室内に入ったチョコ。

食休み中です。

風も強いので、園路には木の葉や実など、色々なものが落ちています。

大きめで目立つのが、こういう形のギザギザのある葉っぱです。

これはミズナラの葉です。

こちらはミズナラの実、いわゆる「ドングリ」の一種です。

こういう硬い実を「堅果(けんか)」と呼びます。

お尻の部分はざらざらとしていますが、これは木から養分や水分が通っていた管のあとが残っているためです。

おしりにはまっているフタを殻斗(かくと)と言いますが、お皿、お椀、帽子などとも呼びます。

まだ実が未熟なうちに全体をおおって、乾燥や害虫から守る働きをすると言われます。

落ちている実を丹念に見ていくと、たまに小さい穴が開いているものがあります。

真ん中あたりに小さい穴が開いていますが、これは虫が開けた穴です。

シギゾウムシという甲虫の仲間だと思いますが、未熟でまだ柔らかいうちに穴をあけて卵を産み、

幼虫はドングリを食べて成長して、やがて脱出してくるのです。

ドングリはまた、ヒグマ、エゾリス、タンチョウなどの動物たちの餌にもなりますし、食べられずに残ったものが、いずれ成長してまた新しい森を作っていきます。

生きもののつながりというのは、うまいことできているなあと思うのであります。

10月になりました。

来週には、いよいよ開園40周年記念のイベントが開催されます。

詳細はイベント情報をご覧になり、ふるってご参加くださいますよう。

朝晩はそろそろ冷え込み、気温も一ケタになります。

季節の変わり目ですので、体調にお気をつけて、動物園までお越しください。

このページに関するお問い合わせ

生涯学習部 動物園 管理係

〒085-0204 北海道釧路市阿寒町下仁々志別11番 釧路市動物園

電話:0154-56-2121 ファクス:0154-56-2140

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。